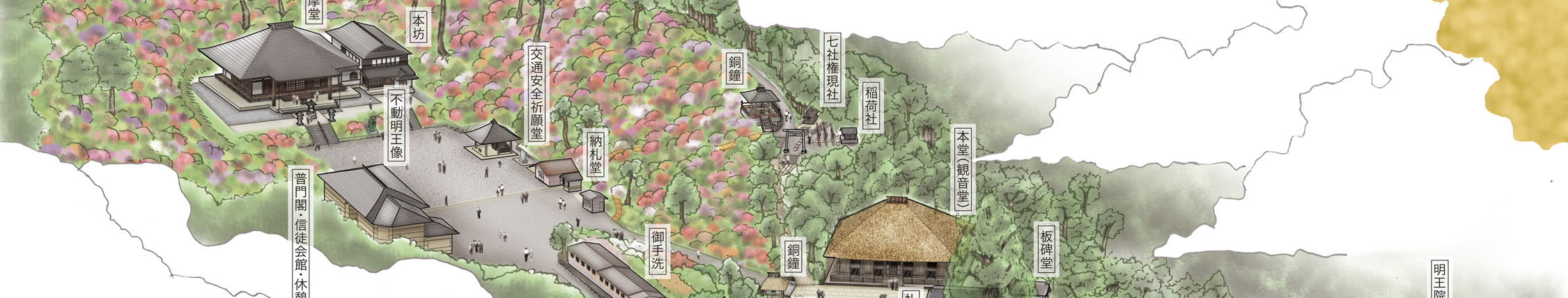

文化財・建物

本堂・厨子(国指定重要文化財)

室町時代の建立で木造の寄棟作り、屋根は茅葺に杉皮を葺き込んだ混ぜ葺きです。堂内には秘仏御本尊十一面千手千眼観自在菩薩立像(重要文化財)がおさめられている厨子と、その両側に脇侍として毘沙門天立像(青梅市有形文化財)、不動明王立像がたち、その左右に千手観音の眷属、二十八部衆立像(重要文化財)が所狭しとならびます。内陣中央の本尊を安置する厨子は極めて精巧な作りで、扉の内側には左右に普賢菩薩、文殊菩薩が描かれています。現在も元旦元朝初大護摩にはじまり、信徒様のための祈願道場として用いられています

お厨子の御開扉は、正月の元旦祭三が日、初観音大護摩供、5月の例大祭、8月の四万六千日祭の年4回です。毎月16日に「御本尊御縁日観音経読経会」を執り行っています

お厨子の御開扉は、正月の元旦祭三が日、初観音大護摩供、5月の例大祭、8月の四万六千日祭の年4回です。毎月16日に「御本尊御縁日観音経読経会」を執り行っています

山門(仁王門)(国指定重要文化財)

木造、三間一戸の八脚門、切妻造りで屋根は茅葺です。当山の山号である大悲山の扁額が掛けられ、都指定有形文化財の阿形・吽形の金剛力士像二駆(東京都有形文化財)が安置されています。江戸時代文化文政期(1804~29)の調査記述書『新編武蔵風土紀稿』には「寿永三年(1184)仁王門建立の棟札有り」とありますが、その棟札は現存していません

阿弥陀堂(国指定重要文化財)

木造の寄棟造りで、屋根はかつて茅葺きでしたが、昭和三十六年の解体修理の際に国の指導のもと現在の銅板葺きに変更となりました。天井には板張りがなく、古い民家建築の手法をうかがい知ることが出来ますが、その簡素な技法から未完成のまま今日に伝えられたのではないかとされています。阿弥陀如来坐像・聖観音菩薩立像・勢至菩薩立像の阿弥陀三尊像が安置されています。堂内には永代供養のお位牌が奉安されており、毎月22日に「尊霊会供養法要」を執り行っています

薬師堂(青梅市有形文化財)

木造の寄棟造り、屋根は茅葺きで、梁・桁行ともに三間の小仏堂です。阿弥陀堂と同じく天井が無く、屋根下地が直接見えるなど素朴で簡素な趣があります。平安時代後期の作と推定される薬師如来立像が安置されています。カヤ材一木造りの細長いお姿のお薬師さまは古来より中風除けぼけ封じに御利益ありと伝わり、毎年9月第二日曜日には「薬師大祭ぼけ封じ生姜まつり」が行われます。毎月8日に「薬師如来御縁日法要」を執り行っています

文化財・仏像

十一面千手千眼観自在菩薩立像(国指定重要文化財)

像高144.0cm、ヒノキ材寄木造り、玉眼入り、肉身部金泥塗り、衣部漆箔、当山のご本尊です。秘仏と定められており、本堂・厨子に安置されています。頭上に十一面をあらわし四十二本の腕を持ちます。長身痩躯の姿は宗風意識の造形であり、まとまりのとれた美しいお姿です。大檀那、浄成・栄覚のもと、仏師法眼快勢、法橋快賢によって文永元年(1264年)に作成され、その後永正九年(1512年)に三田氏を大檀那とし、鎌倉大仏所下野弘円の修理が行われたと銘文からわかっています。

仏師快勢は快の字を用いることから、慶派の快慶との関係が推測され、事実御本尊の優れたお姿から、中央の奈良京都から招聘された仏師であったといわれます

観音様は衆生の危難苦悩を救うため、三十三身に変化して私たちをお救い下さると言われますが、その中で最も私たちの願いを叶えて下さる(現世利益)御姿が千手観音であるといわれます。千の慈悲の眼で観て、千の慈悲の手でお救い下さるのです

仏師快勢は快の字を用いることから、慶派の快慶との関係が推測され、事実御本尊の優れたお姿から、中央の奈良京都から招聘された仏師であったといわれます

観音様は衆生の危難苦悩を救うため、三十三身に変化して私たちをお救い下さると言われますが、その中で最も私たちの願いを叶えて下さる(現世利益)御姿が千手観音であるといわれます。千の慈悲の眼で観て、千の慈悲の手でお救い下さるのです

眷属二十八部衆立像(国指定重要文化財)

秘仏ご本尊が納められている本堂・厨子の左右に、本尊を守護する眷属・二十八部衆像の二十八躯の仏像が安置されています。文永五年(1268年)から弘安十一年(1288年)にかけて、仏師定快とその一門によって造られたものです。一体がカヤ材なのをのぞいて、ヒノキ材割矧ぎ造です。施主に浄成・栄覚の名があることから本尊の造像と一連のものと推定され、二十八部衆像全ての造像に21年という月日がかかっています

仏師定快もまた快の字をもち、本尊を造像した快勢の弟子と推測されますが、にぎやかな中央の表現と比して、二十八部衆像の作風はいずれも動きの少ない体勢、おだやかな衣文など保守的なお姿をしています。歴史的価値と、二十八躯全てが現存しているという点で、有名な京都三十三間堂の二十八部衆に次ぐ存在として評価されています

仏師定快もまた快の字をもち、本尊を造像した快勢の弟子と推測されますが、にぎやかな中央の表現と比して、二十八部衆像の作風はいずれも動きの少ない体勢、おだやかな衣文など保守的なお姿をしています。歴史的価値と、二十八躯全てが現存しているという点で、有名な京都三十三間堂の二十八部衆に次ぐ存在として評価されています

薬師如来立像(青梅市有形文化財)

カヤ材の一木造りで像高は170cmとひょろ長い見た目をしています。立木仏の流れが見受けられる素地しあげのおだやかで素朴なお姿で、平安後期の地方の一仏師による作と推定されています。観音寺最古の仏像とされ、当時はこのお薬師さまがおまつりされるような小規模な山岳寺院であったと推測されています

毘沙門天立像(青梅市有形文化財)

像高98.5cm、割り矧ぎ造で玉眼嵌入、重要文化財のご本尊に通ずる造りであり、運慶作の毘沙門天像の形式にも酷似しているとされ、体躯の比例は整い細部に神経が行き届いた美しく力強いお姿をしています。ともに本尊の脇侍としておまつりされている不動明王立像(江戸時代作)とともに昭和四十一年の修理の際に灰褐色の古色塗りが施されています

聖観音菩薩立像(青梅市有形文化財)

像高112.2cm、ヒノキ材寄木造り、玉眼嵌入、ご本尊と作風が酷似しており、同時期に快勢によって制作されたと推定されています。おなじ脇侍の勢至菩薩立像は室町時代後期の作風であるとされ、二十八部衆像を補作した仏師弘円周辺の作と推測されます。阿弥陀堂中尊の阿弥陀如来坐像は江戸時代中期の作と推定されます。かつて阿弥陀堂には快勢作の阿弥陀三尊像があったことが想像でき、快勢一門の中央の一流仏師が、本尊脇侍に阿弥陀三尊を次いで造ったことは、当時の観音寺の隆盛具合を物語っています

仁王門金剛力士像(東京都有形文化財)

阿形像の像高273.4cm、吽形像は277.6cm。昭和四十七年の阿形像修理の際、像内の寛延二年(1749)の木札に「二王像は寿永三年(1184)に雲慶すなわち運慶が造る」と記がありましたが、その体躯には二十八部衆像との共通点が多く見られることから、仏師定快の工房で造られたと推測されています。二十八部衆像の21年という造像期間は、この仁王像の造像を含んでいたとも推測できます。中心となる堂宇の本尊から、付随的な仏像、そして同時に門の仁王像を造るという流れは、鎌倉時代初期の大寺院に寺院再興の経過によくみられることもその一つです

その他の指定文化財

大杉(東京都天然記念物)

まるで本堂を守るように参道の両側にある樹高約40m、目通り約6mの二本の杉です。樹齢は九百年を超えており、夫婦杉(めおとすぎ)と呼ばれています

銅鐘(青梅市有形文化財)

四脚・茅葺の旧鐘楼の銅鐘は江戸時代寛永十八年(1641年)に南小曽木の近藤惣太郎が施主となり、現羽村市の櫻沢市兵衛尉盛次が鋳造したものです。現在は文化財保護のため打鐘を中止し永年保存としています

永仁の大板碑(青梅市有形文化財)

永仁四年(1296年)9月14日建立の逆修塔婆です。梵字より上部が欠損していますが、市内最大の青石塔婆です

大般若経(青梅市有形文化財)

僧・覚能が願主となり、応安六年(1373年)から十数年の歳月をかけて秩父黒谷等にて書写されたものです