観音寺の御祈願

弘法大師空海を宗祖とする真言宗寺院として、聖宝理源大師を派祖とする醍醐派当山派修験の道場として、真言密教の教えをまもり、日々現世利益の修行につとめております

こと開山八百比丘尼さまと御本尊十一面千手千眼観自在菩薩さまにあやかり「不老長寿の観音さま」、御祈願を受ければ家内安全・商売繁盛・厄難消除・交通安全と「諸願成就の観音さま」と篤い信仰をいただいております

特に交通安全祈願は、かつて交通・経済の要所であった「杣保(そまのほ)」の一大寺院として馬の安全祈願が盛んに行われたとされ、「昔は馬。今は車。」と多くの方の御参拝をいただいております

こと開山八百比丘尼さまと御本尊十一面千手千眼観自在菩薩さまにあやかり「不老長寿の観音さま」、御祈願を受ければ家内安全・商売繁盛・厄難消除・交通安全と「諸願成就の観音さま」と篤い信仰をいただいております

特に交通安全祈願は、かつて交通・経済の要所であった「杣保(そまのほ)」の一大寺院として馬の安全祈願が盛んに行われたとされ、「昔は馬。今は車。」と多くの方の御参拝をいただいております

読経祈願

千手観音さまの御宝前で経を読誦し、当年の御守護と諸願の成就を祈ります

厄除け、車両の交通安全、新生児の初参り、会社さまの商売繁昌など年間を通じて承っております

厄除け、車両の交通安全、新生児の初参り、会社さまの商売繁昌など年間を通じて承っております

| お受付け | 午前9:00~12:00 午後13:00~16:00 ※元旦祭や例大祭などの特別な行事日にはお休みします |

| ご祈願料 | 一件 金五千円から承ります (日時指定のご予約は金一万円にて承ります) |

| 備考 | ご本人様がおいでになれない場合でも、「御代参祈願」を承っております 遠方等の理由によりお越しになれない方には祈願札の郵送を承ります(郵送料500円) |

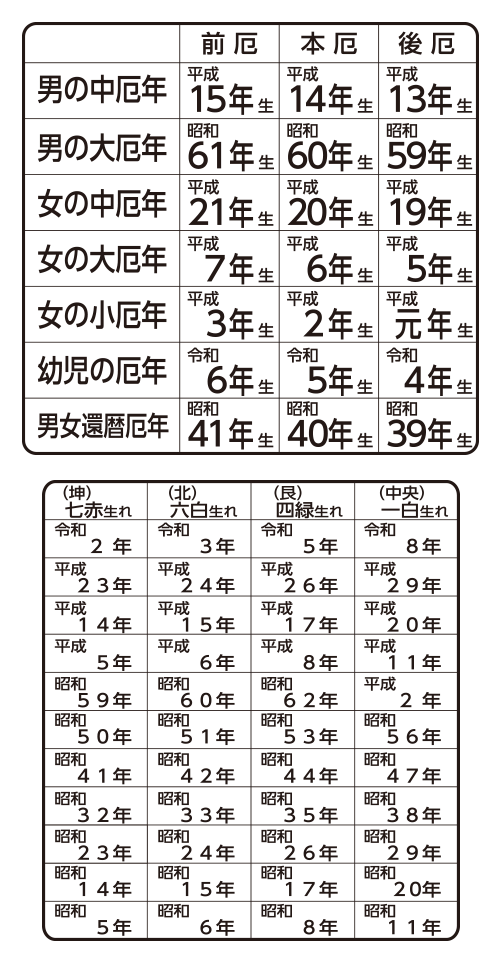

令和8年の厄年、方位厄除表

早見表に該当の方は、厄除け・方位厄除けの御祈願をおすすめいたします

※定める厄年は寺社の言い伝えにより異なることがあります

※定める厄年は寺社の言い伝えにより異なることがあります

主な願意

御本尊千手観音様に祈り願う「お願いごと」です

ご自身のお気持ちが観音さまに通じますよう一心に御祈念ください

ご自身のお気持ちが観音さまに通じますよう一心に御祈念ください

| 厄難消除 | 一般に厄除けといい、一年間の身上の息災と災難消除を祈ります |

| 方位厄除 | 厄年と同じく厄難のある年とされます。災難無きよう祈ります |

| 家内安全 | ご自宅におまつりし、家人皆様の御守護をお祈りいたします |

| 方災消除 | 自宅の改築・リフォーム・引っ越しの際の災い除けを祈ります |

| 交通安全 | お車をお祓いし、運転者・同乗者さまと車両の安全を祈ります |

| 身上安全 | 突発的な事故や災いから身をお守りいただけますよう祈ります |

| 当病平癒 | 手術の前後や罹患している病気の治療・快復を祈ります |

| 安産出生 | 母子ともに健やかに出産を迎えられますようお祈りいたします |

| 新生児詣 | 新生児のご誕生を祝い健やかな成長と御守護をお祈りいたします |

| 商売繁昌 | 会社さまの商売繁昌・事業繁栄、お勤めの方の息災を祈ります |

| 場内安全 | 社屋や工場、工事現場の安全を祈ります(または工事安全) |

| 学業成就 | 勉学に邁進するその身の御守護を祈ります(または合格成就) |

| 心願成就 | 上記に当てはまらない、特別のお願い事の成就を祈ります |

| 七五三祝 | お子様の七五三を祝い御守護を祈ります →七五三祈願について |

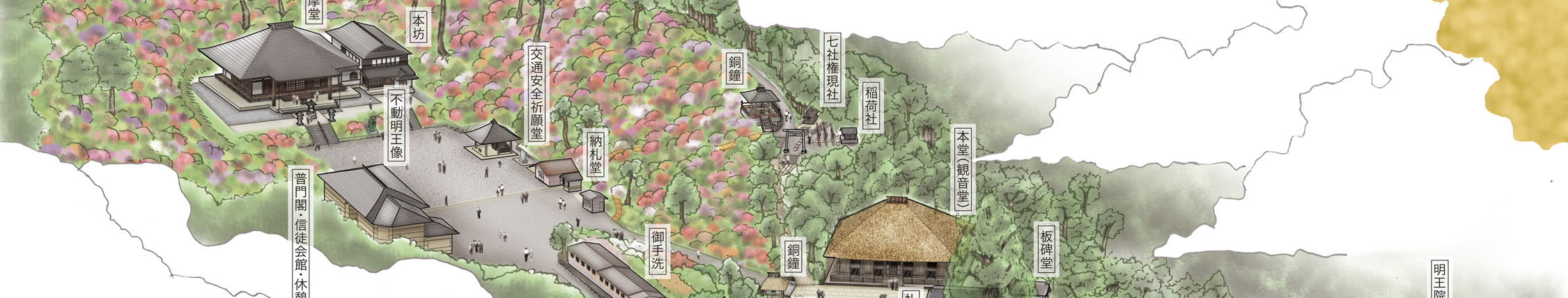

読経祈願のお申し込みの流れ

一、 祈願お申し込み

当山寺務所「御祈願受付所」でお申込みください

申込書にご記入いただき、祈願料を頂戴いたします

※車両交通安全祈願は臨時駐車場にお車をお停め下さい

※つつじまつり、ならびに元旦祭期間中は祈願所が異なる場合がございますのでお知らせをご覧下さい

当山寺務所「御祈願受付所」でお申込みください

申込書にご記入いただき、祈願料を頂戴いたします

※車両交通安全祈願は臨時駐車場にお車をお停め下さい

※つつじまつり、ならびに元旦祭期間中は祈願所が異なる場合がございますのでお知らせをご覧下さい

二、祈願準備・御案内

御祈願の準備をいたします。信徒会館普門閣でお待ち下さい

準備が整い次第お呼びいたしますのでお堂までお越し下さい

※待ち時間は混雑状況により異なります

※交通安全祈願の場合は、お車を祈願堂にお停め下さい

御祈願の準備をいたします。信徒会館普門閣でお待ち下さい

準備が整い次第お呼びいたしますのでお堂までお越し下さい

※待ち時間は混雑状況により異なります

※交通安全祈願の場合は、お車を祈願堂にお停め下さい

三、御祈願ご修行

車両祈願は「交通安全祈願堂」にて、厄除け・諸祈願は「弘誓閣護摩堂」で執り行います

※一部期間中は「明王院祈願堂」で執り行います

※特別祈願は「本堂圓通閣」で執り行います

車両祈願は「交通安全祈願堂」にて、厄除け・諸祈願は「弘誓閣護摩堂」で執り行います

※一部期間中は「明王院祈願堂」で執り行います

※特別祈願は「本堂圓通閣」で執り行います

四、祈願札授与

祈願札の授与をもって御祈願終了となります

ご本尊さまのお力をいただいた祈願札はご自宅・会社に一年間大切におまつりください

交通安全札とステッカーはお車にお使いください

※おおよその所要時間は約30分です

祈願札の授与をもって御祈願終了となります

ご本尊さまのお力をいただいた祈願札はご自宅・会社に一年間大切におまつりください

交通安全札とステッカーはお車にお使いください

※おおよその所要時間は約30分です

祈願札・御護摩札のお取り扱い

祈願札・御護摩札は御本尊さまのお力の宿るご神体です。ご自宅の神棚・仏壇など清浄な場所におまつりください。また神棚・仏壇以外の場所におまつりいただく場合には、高い場所を選び、布などを敷き、御札が南(東)を向くようにおまつりください

授与されてから一年間、もしくは心願が成就されましたら「納札堂」にお納めいただき、お心の中で御本尊さまに御守護の御礼をお伝えください

授与されてから一年間、もしくは心願が成就されましたら「納札堂」にお納めいただき、お心の中で御本尊さまに御守護の御礼をお伝えください

本堂特別祈願

鎌倉時代に建立された本堂の内陣には装飾艶やかな厨子に同時代建立の御本尊十一面千手千眼観自在菩薩が納められ、その左右には眷属・二十八部衆像が所狭しと並び立ちます

昔からの信仰と霊験を今に伝える仏さまの御宝前で皆様の諸願の成就をお祈りいたします

昔からの信仰と霊験を今に伝える仏さまの御宝前で皆様の諸願の成就をお祈りいたします

| お受付け | 事前のご予約にて承っております ※日時によってはお受けできかねる場合もございます ※お正月の本堂特別祈願をご希望の場合は、またお申し出ください |

| ご祈願料 | 一件 金二万円から承ります ※祈願札を複数体ご希望の場合、一体五千円で追加祈願できます |

| 備考 | 本堂圓通閣を貸し切って御祈願いたしますので社員様そろっての会社様の御祈願、ご一族揃ってのご家族様の御祈願に最適です |

お正月三が日を過ぎ一般の方の初詣が落ち着き始めたころ会社様・団体様の本堂特別祈願がはじまります

荘厳な境内に太鼓の音と僧侶の読経が一日中響きます

荘厳な境内に太鼓の音と僧侶の読経が一日中響きます

御護摩修行

護摩とはインド仏教の「ホーマ(焚く・焼く)」という儀礼が日本に伝来をし、真言密教で昇華された祈祷法です。御護摩の火を焚き火焔の中に御本尊さまをお招きいたします

御供物を供えお経を読誦し、皆様の祈願が込められた護摩札をその火焔にかけ(火添)、諸願成就を祈ります

御護摩修行は特別に定めた行事日に修行いたします

どなた様でもお申込みいただけますので、はじめてお申し込みの方は当山までお問い合わせください

御供物を供えお経を読誦し、皆様の祈願が込められた護摩札をその火焔にかけ(火添)、諸願成就を祈ります

御護摩修行は特別に定めた行事日に修行いたします

どなた様でもお申込みいただけますので、はじめてお申し込みの方は当山までお問い合わせください

| お受付け | 御護摩申込書を郵送・FAXにて当山までお送りください |

| ご祈願料 | 護 摩 札 三千円 五千円 一万円 大護摩札 二万円 三万円 |

| 備考 | お申込みいただいてから一番近い執行日に御祈願いたします 御護摩修行の執行日は下記をご覧下さい |

御護摩修行 執行日程

| 1月元日 | 元旦祭初大護摩供 |

| 2日、3日 | 新春大護摩供 年頭に当り、ご家族さま会社さまの一年間の御守護をお祈り申し上げます |

| 1月16日 | 初観音大護摩供 御本尊千手観音さまの最初の御縁日です |

| 1月28日 | 初不動護摩供 お不動さまの最初の御縁日です 明王院祈願堂で行います |

| 5月3日 | 例大祭・柴燈護摩火生三昧火渡荒行 観音寺の例大祭に当り、柴燈大護摩供火渡り荒行を執り行います |

| 8月第二 日曜日 |

四万六千日祭 四万六千日(しまんろくせんにち)は観音さまの大功徳日です |

| 10月28日 | 不動尊宝前祭 お不動さまの御宝前で大護摩修行を執り行います |

| 毎月1日 | 月例早朝護摩修行(1月・5月はお休み) 早朝6時より護摩堂弘誓閣で護摩修行を執り行います |

御護摩札のお申込書のダウンロードはこちら

月例護摩祈願

毎月お一日の朝6時から護摩堂弘誓閣において御護摩修行を行っております。(1月と5月を除く)

年間あるいは特定の期間、毎月御本尊さまにご芳名と願意を奉読し、御護摩札を火添し諸願成就をお祈りいたします

お申込期間中、祈願札は本堂圓通閣におまつりいたします

年間あるいは特定の期間、毎月御本尊さまにご芳名と願意を奉読し、御護摩札を火添し諸願成就をお祈りいたします

お申込期間中、祈願札は本堂圓通閣におまつりいたします

| お受付け | 寺務所もしくは札場にてお申込みください ※お電話でも承っております ※お正月の本堂特別祈願をご希望の場合は、またお申し出ください |

| ご祈願料 | 一月 金三千円也(年間は三万円也) ※期間はご指定可能です ※月例早朝護摩修行にはどなた様でも御参座いただけます |

| 備考 | 本堂圓通閣を貸し切って御祈願いたしますので社員様そろっての会社様の御祈願、ご一族揃ってのご家族様の御祈願に最適です |

火添した護摩札は本堂圓通閣の内陣、二十八部衆像のお側におまつりし、お申込者さまの諸願成就を祈ります

また法要には護摩札をお申込みでない方も参列できます

経本の貸し出しも行っております

また法要には護摩札をお申込みでない方も参列できます

経本の貸し出しも行っております